Le CAF s’invite en classe au collège John Abbott

Correspondance – Qu’est-ce qui caractérise la formule d’aide en classe que vous avez mise en place récemment?

Astrid Babkine-Ringuette – Au centre d’aide en français (CAF) du collège John Abbott, nous offrons depuis la session d’hiver 2024 une mesure ponctuelle d’aide à la classe. Selon les demandes effectuées au préalable par le personnel enseignant de littérature et de français, langue seconde, des tuteurs et tutrices se joignent à une activité de rédaction ou d’autocorrection en classe pour accompagner leurs pairs. Ces tuteurs et tutrices, qui se déplacent idéalement en équipe de deux, ont pour mandat de stimuler la réflexion métalinguistique des apprenantes et apprenants afin de les rendre aussi confiants et autonomes que possible.

Correspondance – À quels besoins cette mesure tentait-elle de répondre?

A. B.-R. – L’aide à la classe faisait déjà l’objet de demandes informelles de la part du corps enseignant. En effet, comme les groupes comptent parfois jusqu’à 40 personnes, le soutien de quelques tuteurs et tutrices permet à l’enseignant ou à l’enseignante d’offrir une rétroaction individualisée au plus grand nombre durant certaines activités. Le soutien en classe de tuteurs et tutrices est donc passé d’un service officieux à une mesure officielle depuis l’année dernière et, maintenant qu’elle est pérenne, nous sommes en mesure de récolter plus facilement des données afin d’évaluer son efficacité et sa pertinence. Par ailleurs, en plus d’apporter les renforts dont le personnel enseignant a besoin dans certaines circonstances, l’aide à la classe fournit au CAF des occasions d’accroitre sa visibilité. Il s’agit, pour certaines personnes, du premier, voire du seul contact qu’elles auront avec le CAF. Nous souhaitons ainsi nous faire connaitre des étudiantes et étudiants tout en favorisant un rapport positif avec la relation d’aide en général.

Évidemment, comme tout service offert par le CAF, ce sont les besoins de soutien en français de la population étudiante que nous tentons de combler grâce à cette nouvelle mesure. Les demandes d’aide à la classe arrivent généralement à des étapes clés de la session : texte diagnostique de début de session, premier travail évalué, rédaction de mi-session, etc. Ces remises peuvent générer du stress et des questionnements; nous constatons d’ailleurs toujours des vagues d’inscription au tutorat individuel à ces moments charnières. La présence des tuteurs et tutrices sur le terrain lors de ces périodes importantes permet de rassurer les apprenantes et apprenants et de les guider vers les bonnes ressources pour leur réussite.

Finalement, nous croyons que cette mesure représente une occasion d’apprentissage pour les tuteurs et tutrices qui la mettent en œuvre. L’enseignant ou l’enseignante en action devient un modèle pour les tuteurs et tutrices qui l’observent, par exemple en ce qui concerne les stratégies de gestion de classe. Le fait de visiter les classes deux par deux leur apprend également à travailler en équipe, alors que l’aide fournie de manière intensive à plusieurs personnes les pousse à être plus organisés et à mettre en pratique des méthodes et principes vus au cours de leur formation : Écriture zéro faute, zone proximale de développement, effet Pygmalion, etc.

Correspondance – Comment votre service d’aide en classe fonctionne-t-il?

A. B.-R. – L’enseignant ou l’enseignante qui désire bénéficier de ce service commence par en faire la demande. Pour ce faire, nous avons créé un formulaire électronique afin d’uniformiser le processus et de récolter toutes les informations nécessaires pour organiser la visite en classe et s’y préparer : date, heure et durée de l’activité, numéro du local, nombre de tuteurs ou de tutrices requis, taille et niveau du groupe, description de l’activité et des objectifs du cours, notions et erreurs ciblées par l’activité.

La technicienne responsable reçoit les formulaires et trouve, parmi les tutrices et tuteurs spécialisés dans l’aide à la classe, les personnes qui sont disponibles aux heures demandées. Les tuteurs et tutrices, une fois leurs disponibilités confirmées, doivent se préparer à l’activité en consultant les informations fournies dans le formulaire ainsi que les documents joints à la demande (grille de correction, extraits à l’étude, consignes de rédaction, etc.). Ils et elles confirment leur présence par MIO, réalisent l’activité, puis remplissent un rapport sur l’application OneDrive.

Le déroulement de l’activité varie selon les consignes préalablement partagées avec le tuteur ou la tutrice. Une fois en classe, l’enseignant ou l’enseignante commence par présenter la personne invitée et explique brièvement son rôle. Il ou elle pourrait dire, par exemple : « Kayla[1] sera disponible durant toute la période pour répondre à vos questions. Son rôle consiste à vous guider dans votre autocorrection et à vous faire utiliser vos ouvrages de référence. Elle n’est pas là pour vous donner les réponses, mais plutôt pour vous aider à poser les bons gestes et à vous poser les bonnes questions pour que vous y répondiez vous-mêmes. » Une fois les présentations faites, l’enseignant ou l’enseignante donne les consignes et le travail peut commencer. Le tuteur ou la tutrice circule alors entre les bureaux, observe les copies, puis commence d’emblée à poser des questions métalinguistiques aux apprenants et apprenantes : « Ah! Ici, c’est quelle classe de mots? Tu en es certain? Comment as-tu su? Comment peux-tu t’en assurer? Quelle est la règle dans ce cas? Est-ce bien accordé? » Ces questions suffisent parfois à corriger un grand nombre d’erreurs, mais il arrive que des interventions plus longues soient nécessaires dans le cas d’erreurs de syntaxe, par exemple dans des phrases à construction particulière, dans des phrases complexes ou dans la construction d’un groupe. Le tuteur ou la tutrice peut alors s’assoir auprès de la personne aidée afin de modifier la structure de la phrase grâce au repérage des constituants de la phrase de base ou du groupe de mots ou encore à l’aide des manipulations syntaxiques. À noter toutefois que l’aide à la classe ne permet pas une révision en profondeur des notions linguistiques et qu’il est parfois nécessaire de diriger l’apprenante ou l’apprenant vers d’autres services du CAF comme le tutorat individuel.

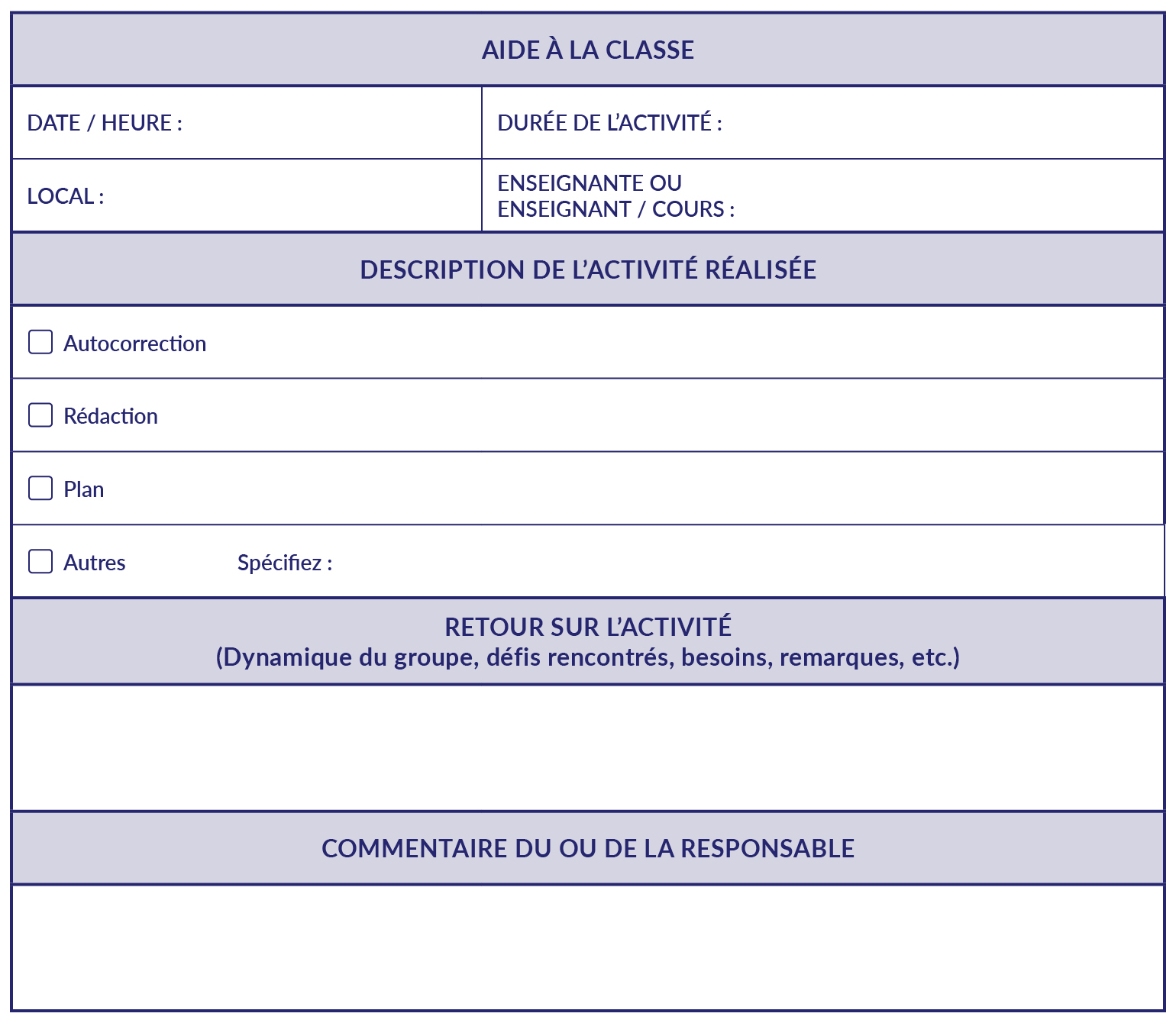

À la fin de la période d’activité, le tuteur ou la tutrice dispose d’un délai de 48 heures pour remplir son rapport afin de résumer les points saillants : dynamique du groupe, défis rencontrés, besoins spécifiques mentionnés par l’enseignant ou l’enseignante ou les personnes aidées, etc. Ce rapport est ensuite lu et commenté par un ou une responsable du CAF.

Modèle de rapport à remplir par les tuteurs et tutrices

Chaque session, nous tentons d’améliorer le fonctionnement du service d’aide à la classe en récoltant les commentaires de l’équipe de tutorat et du personnel enseignant. Les rapports constituent l’un des outils que nous utilisons pour y arriver, notamment grâce à leur section « Retour sur l’activité », où seront notés les bons coups et les défis relevés en classe.

Correspondance – Qu’est-ce qui distingue les personnes qui offrent l’aide en classe de celles qui fournissent habituellement le tutorat individuel au CAF?

A. B.-R. – Dans la plupart des cas, ces tuteurs et tutrices ont complété la formation obligatoire et entament une seconde ou même une troisième session d’aide. Ces personnes sont donc déjà à l’aise avec le fonctionnement général du CAF. Il arrive toutefois que, par manque de plages horaires disponibles, certains pairs aidants en formation se portent volontaires pour faire l’expérience de la mesure d’aide. La formation préalable reste cependant la même pour l’ensemble des tuteurs et tutrices. En outre, plusieurs enseignantes nous ont fait remarquer que les séances les mieux réussies avaient généralement lieu avec les personnes les plus extraverties, moins timides à l’idée d’approcher spontanément les membres d’un groupe.

Correspondance – Quelles observations avez-vous pu faire dans les groupes qui ont été visités par les tuteurs et tutrices du CAF?

A. B.-R. – À la session d’automne 2024, cinq enseignantes ont fait des demandes d’aide à la classe pour un total d’une vingtaine d’heures d’accompagnement. Elles semblaient globalement satisfaites du service, mais elles nous ont tout de même offert de nombreux conseils qui nous ont permis de créer un guide d’accompagnement préparatoire à l’aide à la classe. Leurs commentaires nous ont amenés, entre autres, à revoir la préparation des tuteurs et tutrices en prévision de l’activité pour qu’ils et elles connaissent mieux le niveau des personnes aidées.

Aide à la classe – Un guide pour les tutrices et les tuteurs

Comment se préparer à la rencontre

- Prenez contact avec l’enseignante ou l’enseignant par MIO afin de confirmer votre présence 48 heures avant la rencontre.

- Lisez le texte qui sera traité ou les consignes de l’activité avant la rencontre. Si aucune information à ce sujet ne vous a été communiquée par le personnel enseignant ou le CAF, prenez les devants en contactant l’enseignante ou l’enseignant par MIO.

- Apportez le tableau des classes de mots, un dictionnaire et un Bescherelle. (Nous disposons de plusieurs exemplaires au CAF. Une trousse peut vous être assignée pour l’activité.)

- En cas de changement (retard ou absence), envoyez un MIO à l’enseignant ou à l’enseignante ET à la technicienne responsable du CAF.

- Le jour de l’activité, présentez-vous au local de classe 5 minutes à l’avance. Restez dans le local pour toute la période prévue avec l’enseignant ou l’enseignante.

- À la fin de l’activité, remplissez votre rapport dans OneDrive.

Les bonnes attitudes à adopter

- Parlez toujours en français, et ce, même si les étudiantes et étudiants s’adressent à vous en anglais. Au besoin, parlez lentement, utilisez des gestes.

- Ayez confiance en vous. Adoptez une attitude engageante. Circulez constamment entre les bureaux en vous permettant d’interpeler les étudiantes et étudiants même si leur main n’est pas levée.

- Adaptez votre ton de voix à la taille du groupe pour que tout le monde reste concentré. Il faudra parfois parler à voix basse.

- Évitez d’utiliser votre téléphone cellulaire. Cela peut donner l’impression au personnel enseignant et aux étudiantes et étudiants que vous vous désintéressez de l’activité.

- Au lieu de donner la réponse, posez des questions à l’étudiante ou à l’étudiant pour stimuler sa réflexion. Au besoin, consultez cette capsule informative : https://zero-faute.ccdmd.qc.ca/

| Exemples de questions à poser aux étudiantes et étudiants |

|

- Si vous ne savez pas quoi répondre à une étudiante ou à un étudiant, demandez de l’aide à l’enseignante ou à l’enseignant. Vous êtes en apprentissage constant. Reconnaitre ses limites est la meilleure manière d’apprendre, mais aussi de gagner en crédibilité auprès des personnes que vous aidez.

Guide d’accompagnement préparatoire pour l’aide à la classe[2]

Pour leur part, les tuteurs et tutrices qui revenaient à au moins deux reprises dans le même groupe ont noté que les apprenantes et apprenants étaient alors plus à l’aise de leur montrer leur copie pour en discuter. Les résultats ont également été plus concluants lorsque les tuteurs et tutrices interagissaient d’emblée avec les étudiantes et étudiants, sans attendre que des mains se lèvent. Cela dit, nous n’avons pas encore été en mesure de récolter les opinions des étudiantes et étudiants aidés sur leur expérience.

Correspondance – Quels défis avez-vous rencontrés dans l’implantation de cette formule?

A. B.-R. – L’aide à la classe sous-tend de nombreux défis logistiques. Par la nature épisodique des demandes, les horaires de travail des tuteurs et tutrices sont irréguliers et comprennent des périodes plus achalandées que d’autres. Comme ils et elles sont encore aux études, leurs plages de disponibilités sont restreintes, et nous devons parfois composer avec des conflits d’horaire. Ce petit casse-tête nécessite donc une précision d’horloger de la part de notre technicienne en or!

Dans le réseau collégial anglophone, les personnes inscrites à des cours de français, langue seconde sont classées selon leur niveau à l’écrit et à l’oral. Le classement comprend les niveaux 1 à 4 (sous la barre des 65 % en français au secondaire, un étudiant ou une étudiante doit d’abord suivre un cours de mise à niveau). Les personnes classées aux niveaux 1 ou 2 doivent réussir cinq cours de français (blocs A, B, C, D et E). Les plus avancées, classées aux niveaux 3 ou 4, suivent deux cours de français (blocs A et B), puis doivent terminer trois cours de formation spécifique ou complémentaire donnés en français (un cours de programme, un cours au choix et un cours de sciences humaines). Dans ces trois derniers cours, la langue française ne fait donc pas l’objet d’un enseignement explicite. Cette classification, bien connue des membres du Département de français, peut être quelque peu labyrinthique pour les tutrices et tuteurs. Comment adapter son explication au niveau du groupe ou aux objectifs d’apprentissage? Quelles notions ont préalablement été abordées? Quel est le niveau de la classe en compréhension orale? Afin d’améliorer le service, les enseignantes et enseignants nous ont suggéré de mieux renseigner les tuteurs et tutrices sur le niveau des groupes. Grâce au formulaire détaillé mentionné précédemment, nous recueillons à l’avance une partie de ces informations pour mieux préparer l’activité. Par ailleurs, certaines des consignes contenues dans notre court guide d’accompagnement visent à favoriser une meilleure adaptation du groupe en français, comme l’utilisation du langage non verbal ou de signes pour aider les personnes moins avancées à comprendre le message.

Correspondance – Quel avenir entrevoyez-vous pour votre formule d’aide en classe?

A. B.-R. – Depuis près de deux ans, le réseau collégial anglophone connait de nombreuses secousses. Pensons à l’implantation des parcours préparatoires à l’épreuve uniforme de français et à la mise sur pied des nouveaux blocs C, D et bientôt E en français, langue seconde[3]. Ces changements sont venus modifier les besoins de la population étudiante en matière de soutien à l’apprentissage. Si l’aide individuelle demeure la mesure la plus populaire, rien n’empêche une diversification des services au CAF afin de répondre le mieux possible à une demande croissante. Qui sait? L’aide à la classe pourra peut-être bien combler des besoins en communication orale ou faire l’objet d’un projet pilote avec le personnel enseignant des programmes où se donnent des cours en français. Chose certaine, les services du CAF de John Abbott seront encore appelés à évoluer dans les prochaines années.

Témoignages

« La mesure d’aide à la classe est une expérience qui aide le tuteur, les élèves et même le professeur ou la professeure lors de l’écriture ou de la correction de texte. En effet, la présence d’un tuteur en classe permet au professeur d’offrir une aide plus immédiate pour tous les élèves parce qu’il y a désormais deux personnes capables de répondre aux questions des étudiantes et étudiants. Souvent, les élèves sont capables de corriger eux-mêmes leurs erreurs avec des questions précises posées par le tuteur ou la tutrice, telles que “quelle est la classe de mots de…?”, suivies de questions additionnelles concernant le sujet du verbe ou le sens du mot (dans le cas d’une préposition, par exemple). Ces questions permettent aux élèves de changer leur façon de corriger leur texte et ainsi d’éviter les erreurs communes. De plus, l’aide à la classe donne l’occasion au tuteur ou à la tutrice de raffiner sa propre méthode de correction et d’analyse de texte pour repérer les erreurs des élèves et ensuite bien les guider dans leur correction. »

Propos d’Ingrid Botezatu, étudiante en interprétation théâtrale et tutrice au CAF

« C’est une expérience très enrichissante qui permet une proximité avec les élèves aidés. Épauler le professeur permet d’apporter de l’aide à plusieurs élèves plus efficacement. Toutefois, certains groupes avaient plus de mal à me demander de l’aide, étant donné nos âges plus ou moins similaires. Cependant, dès que quelqu’un brisait la glace, petit à petit, d’autres questions suivaient, et ils s’habituaient à ma présence. »

Propos de Maheva Droual, finissante en commerce et tutrice au CAF

« L’aide à la classe est, pour moi, un service essentiel pour les élèves et elle peut aider énormément de jeunes, mais aussi être un défi pour les tuteurs et tutrices, car il n’y a pas de temps pour des analyses et des recherches pour les élèves. Tu dois être prêt à n’importe quelle question et surtout, être capable de donner une explication rapide, simple, mais plus important encore, claire. J’aime l’aide à la classe et je pense que les élèves et professeurs l’aiment aussi, car ça apporte toujours du bon. »

Propos de Kara Stoyanova, finissante et tutrice au CAF

« Le centre d’aide en français est essentiel à la réussite de nos étudiantes et étudiants. Que ce soit par l’aide individuelle ou les ateliers en groupe, le CAF est très sollicité, tant par les étudiantes et étudiants en langue seconde que par ceux et celles en littérature. Personnellement, je profite régulièrement de l’aide à la classe, qui permet de retravailler les dissertations avec l’aide des tuteurs et tutrices, un soutien crucial lorsque le professeur ou la professeure n’a pas le temps de répondre à toutes les questions pendant la séance. Le tutorat individualisé aide également les étudiantes et étudiants en difficulté à rattraper leur retard. »

Propos de Proshat Hemmati, enseignante de français, langue seconde et de littérature

« Pour le cours Renforcement en français écrit, l’aide à la classe fournie par les tuteurs et tutrices du CAF a été essentielle. Durant la session passée, j’ai expérimenté une nouvelle méthode de travail adaptée à ce type de clientèle (étudiants qui rencontrent des difficultés en français écrit). Cette méthode exige un accompagnement individuel pendant les ateliers d’écriture, ce qui serait impossible sans l’aide du CAF, étant donné le nombre d’étudiants dans le groupe. Donc la présence en classe des tuteurs et des tutrices a permis un accompagnement soutenu lors de l’écriture et tous les étudiants ont bénéficié de conseils concernant l’autocorrection. L’aide à la classe est étroitement liée aux objectifs du cours, notamment la révision et la correction du texte ainsi que l’application du code orthographique. »

Propos d’Amélia Calin, enseignante de français, langue seconde et de littérature

« Le CAF est un service indispensable pour moi qui enseigne le français, langue seconde. C’est un soutien pédagogique auquel je me fie depuis plus de 20 ans d’enseignement. Le tutorat individuel a aidé quantité d’étudiants à réussir mes cours. Je fais venir des tuteurs dans mon cours lors de mes exercices de double correction, et le fait de voir des jeunes de leur âge meilleurs qu’eux en français amène mes étudiants à vouloir s’améliorer en écriture. Le CAF est un service dont je ne pourrais plus me passer en tant qu’enseignante. »

Propos de Christine Tellier, enseignante de français, langue seconde

GAUDREAULT, Michaël, et autres (2022). Enquête sur la réussite à l’enseignement collégial, à partir des données du SPEC 1 2021 : rapport de recherche général portant sur les étudiantes et les étudiants des populations A et B, [En ligne], ÉCOBES – Recherche et transfert, CRISPESH et IRIPII, 246 p. [https://fedecegeps.ca/wp-content/uploads/2022/10/enquetereussite-rapportgeneralpopab-oct2022.pdf] (Consulté le 14 avril 2025).

- Nom fictif. [Retour]

- Il est possible de télécharger le guide d’accompagnement préparatoire à l’aide à la classe (PDF, 91 Ko), représenté dans la figure 2 du présent article. [Retour]

- Pour en savoir plus sur les changements qu’ont dû opérer les cégeps anglophones pour se conformer aux nouvelles exigences de la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, sanctionnée en 2022, lire l’article de Fannie Buissières McNicoll, « Qu’est-ce que le projet de loi 96 a réellement changé dans les cégeps anglophones? », paru sur le site de Radio-Canada en aout 2023. [Retour]

Abonnez-vous à l’infolettre de Correspondance pour être informé une fois par mois des nouvelles publications