Le «Dictionnaire historique du français québécois» 2.0: une référence pour tout le monde

Au Québec, la plupart des francophones savent que la langue qu’ils et elles parlent au quotidien comporte de nombreux mots, emplois et expressions qui la distinguent de celle parlée en France. Mais combien sont au courant qu’un dictionnaire en ligne gratuit décrit ces québécismes, leurs différents sens et leur histoire? La seconde édition, revue et augmentée, du Dictionnaire historique du français québécois (DHFQ) a été officiellement lancée le 20 mars dernier et offre désormais ses plus de 810 entrées[1] à tous ceux et celles qui s’intéressent à la langue parlée au Québec.

Au Québec, la plupart des francophones savent que la langue qu’ils et elles parlent au quotidien comporte de nombreux mots, emplois et expressions qui la distinguent de celle parlée en France. Mais combien sont au courant qu’un dictionnaire en ligne gratuit décrit ces québécismes, leurs différents sens et leur histoire? La seconde édition, revue et augmentée, du Dictionnaire historique du français québécois (DHFQ) a été officiellement lancée le 20 mars dernier et offre désormais ses plus de 810 entrées[1] à tous ceux et celles qui s’intéressent à la langue parlée au Québec.

Un dictionnaire historique du français québécois… pour quoi faire?

Il existe de nombreuses raisons de se tourner vers le DHFQ, réalisé par le Trésor de la langue française au Québec (TLFQ). Soulignons d’abord qu’il s’agit d’un dictionnaire différentiel, c’est-à-dire qu’il ne traite que des mots et des emplois qui caractérisent la variété de français parlée au Québec – peu importe leur statut dans la hiérarchie des usages –, et non l’ensemble des mots qu’on peut trouver dans un dictionnaire de langue générale. Et c’est là sa force : ses descriptions rigoureuses des québécismes permettent aux locutrices et locuteurs d’évaluer plus objectivement leurs propres emplois et de les situer dans une norme lexicale. Même si le phénomène d’insécurité linguistique[2] s’est grandement atténué au cours des dernières décennies, un certain malaise persiste parfois face au français québécois, et l’absence d’un québécisme des dictionnaires peut alimenter des préjugés défavorables à son égard. En consultant dans le DHFQ l’entrée du mot couverte, par exemple, on apprend, grâce à la marque d’usage et à une remarque, que ce mot relève certes du registre familier, mais qu’il a toujours été plus usuel dans le langage courant que couverture, qu’on associe aujourd’hui au français standard. La partie historique de cet article indique d’ailleurs que couverte est l’un de ces nombreux mots qui étaient utilisés en français du 16e siècle avant de sortir de l’usage parisien au 17e siècle, alors qu’ils ont été conservés dans certaines régions de France, au Québec et ailleurs au Canada. Voilà qui remet en perspective notre tendance à parler de couverte là où les Français diraient plutôt couverture!

Ensuite, puisque chaque article ou, plus précisément, chaque monographie décrit avec minutie les graphies des mots traités, leurs différents sens et sous-sens, leur histoire ainsi que les expressions et les locutions dans lesquelles ils figurent, le DHFQ constitue un guide pour les travaux de rédaction et un outil d’interprétation des œuvres québécoises. Lors de l’écriture d’un texte qui permet le registre familier, comme un texte de création, on pourrait consulter le DHFQ pour mieux connaitre les nuances de sens de bretter, par exemple, et vérifier sa graphie la plus courante ou encore lui trouver des quasi-synonymes bien québécois comme, selon le sens que l’on recherche, bardasser ou zigonner. Inversement, un mot rencontré dans la littérature québécoise mais absent des dictionnaires de France pourrait être cherché dans le DHFQ pour enrichir l’interprétation du texte.

Enfin, chaque monographie propose un véritable voyage à travers le temps et l’espace, des origines de la colonie à nos jours, et de la Gaspésie à l’Outaouais. C’est une manière de faire connaitre le français québécois en tant que variété de langue ayant changé au fil du temps, et dont l’évolution reflète la transformation de la société elle-même. Par exemple, la monographie gomme nous transporte de la médecine traditionnelle, avec ses onguents et ses emplâtres, jusqu’à la toujours très populaire gomme balloune, en passant par des emplois figurés, dont certains sont sortis de l’usage (comme envoyer quelqu’un à la gomme au sens de « l’envoyer au diable »), alors que d’autres sont encore assez courants (comme quand on parle d’un album de musique gomme balloune pour dire qu’il est un peu insignifiant ou de la haute gomme pour désigner la haute société). De manière similaire, sous l’entrée patnè, on raconte comment ce mot emprunté au créole haïtien a pénétré l’usage québécois, surtout celui des jeunes et d’abord dans la région de Montréal, où vit une importante communauté d’origine haïtienne, avant de se diffuser ailleurs au Québec, notamment par l’entremise des artistes de hip-hop et de rap de toutes origines. Le DHFQ devient ainsi un outil pour explorer la langue elle-même, indissociable des gens qui la parlent et de leur culture, et pour nourrir une identité québécoise forte de son histoire et ouverte sur l’avenir.

Un dictionnaire unique en son genre

Plusieurs traits distinguent le DHFQ d’autres dictionnaires de langue française (outre le fait, bien sûr, qu’il traite uniquement des québécismes!). Parce qu’il s’agit d’un ouvrage numérique, son contenu est en constante évolution. De nouvelles monographies sont ajoutées à mesure que les travaux de recherche avancent. Celles qui étaient déjà incluses dans la première édition papier, publiée en 1998, sont graduellement mises à jour – avec parfois de nouveaux sens qui sont apparus dans l’intervalle. Ainsi, l’expression tourner ou virer sur un dix cennes, à laquelle on ne donnait que le sens littéral d’« effectuer un virage serré avec facilité, avec dextérité, malgré la taille du véhicule » en 1998, s’emploie aujourd’hui couramment au sens figuré de « changer subitement d’idée, d’opinion, de comportement ou de stratégie, ou s’adapter très rapidement à une situation inattendue ».

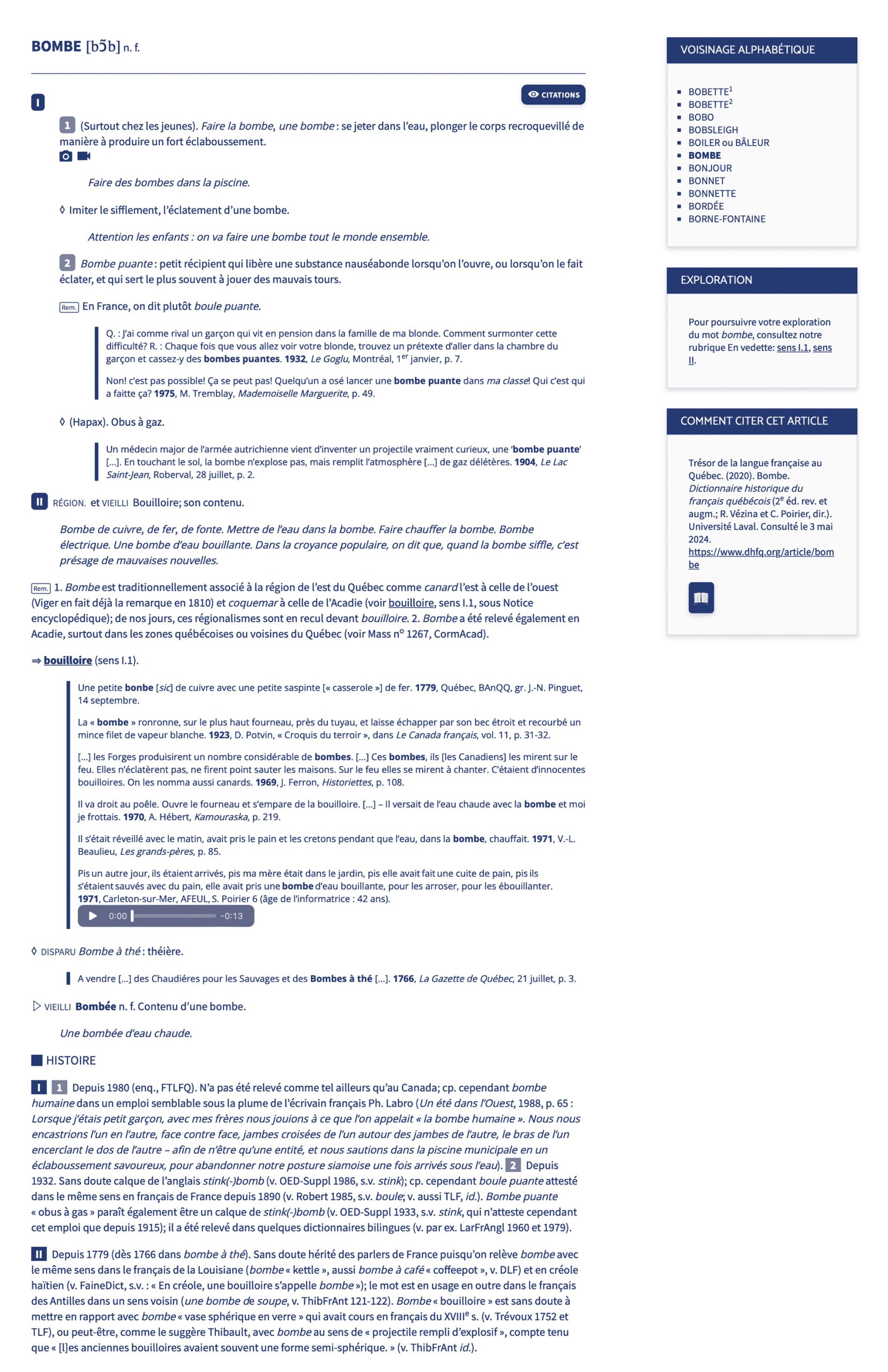

Le support numérique permet également de déployer une dimension multimédia au sein des monographies. Le dictionnaire inclut non seulement du texte, mais aussi des photos, des vidéos et des extraits sonores. Ces derniers méritent qu’on s’y arrête : tirés des Archives de folklore et d’ethnologie de l’Université Laval (AFEUL), ils sont issus d’enquêtes ethnologiques menées sur le terrain auprès de personnes nées, pour la plupart, dans la seconde moitié du 19e siècle ou dans la première moitié du 20e siècle. On peut donc entendre comment parlaient ces gens de diverses régions du Québec. Le vocabulaire employé, les traits de prononciation, la prosodie, sans compter les propos tenus, offrent une perspective fascinante sur le patrimoine linguistique et culturel du Québec[3].

Par ailleurs, le DHFQ se distingue par l’impressionnant éventail de citations qui illustrent, dans chaque monographie, les différents emplois des mots dans toutes leurs nuances. Ces citations sont tirées de sources fort variées, allant des archives et des récits de voyageurs et de missionnaires aux revues et journaux de toutes les époques, en passant par des textes littéraires et des ouvrages techniques ou savants, sans oublier les enquêtes linguistiques sur le terrain. Le DHFQ donne ainsi la parole aux locutrices et locuteurs eux-mêmes, qu’il s’agisse de gens de lettres à la plume soignée ou de personnes peu instruites. Consulter une monographie peut alors devenir un parcours fascinant à travers les différents registres de la langue et les multiples façons de manier celle-ci. On y retrouve bien sûr de véritables perles de la littérature québécoise!

Enfin, plusieurs monographies contiennent des notices encyclopédiques qui se présentent comme des textes accessibles, assez courts pour la plupart, traitant d’une réalité associée au mot cherché. À titre d’exemple, la notice sous l’entrée quétaine explique comment ce mot s’est diffusé dans la culture populaire et décrit les nombreuses hypothèses qui ont circulé au fil du temps au sujet de son origine, hypothèses qui, bien qu’elles soient en majorité non fondées, ont fait couler beaucoup d’encre. Les notices encyclopédiques sous les entrées fleur de lis et fleurdelisé racontent de leur côté l’histoire de l’attachement de la population du Québec pour cet emblème et celle de la genèse du drapeau québécois.

Le dictionnaire permet de poursuivre l’exploration de plusieurs façons. D’une part, au sein d’une monographie, des mots associés figurent en hyperliens sur lesquels on peut cliquer pour consulter la monographie correspondante, ce qui fait du DHFQ une sorte de « toile d’araignée » dans laquelle, selon l’autrice Mireille Gagné[4], qui l’utilise souvent dans son processus d’écriture, on peut se perdre pendant des heures! D’autre part, une boite « Exploration » propose des liens vers des ressources complémentaires externes au DHFQ, la plupart produites par le TLFQ (par exemple les capsules Dis-moi pas!?, qui ont fait l’objet de notre article précédent).

Exemple de monographie tirée du Dictionnaire historique du français québécois

Pour l’enrichissement du dictionnaire en vue de sa seconde édition en mode numérique, l’équipe a misé surtout sur l’ajout d’entrées correspondant à des mots couramment utilisés et connus du plus grand nombre (achaler, aiguise‑crayon, bobette, bordée, brassière, couverte, débarbouillette, enfarger, fournaise, gomme, grafigner, maringouin, mouche, poêle, quétaine, taon, etc.). De nombreux mots de création plus ou moins récente ont aussi été ajoutés. Ils étaient naguère considérés comme des néologismes québécois, mais sont désormais bien implantés dans l’usage courant (antépisode, balado, baladodiffusion, clavarder, courriel, égoportrait, hameçonnage, motomarine, pourriel, etc.). Ces mots illustrent à quel point le français d’ici se nourrit de la créativité lexicale des Québécoises et des Québécois.

En somme, si, de manière générale, les ouvrages qui traitent de la langue commune favorisent chez les locuteurs et locutrices une plus grande appropriation de la langue et une meilleure maitrise de celle-ci, le DHFQ constitue un ouvrage de choix pour cultiver la fierté de parler français au Québec. Pour les allophones qui apprennent le français ou pour les étudiantes et étudiants francophones qui viennent d’ailleurs, le DHFQ s’avère un outil fiable et complet pour découvrir et comprendre les mots, sens et expressions propres à la variété québécoise.

Le Dictionnaire historique du français québécois (DHFQ) est une réalisation du Trésor de la langue française au Québec (TLFQ), un groupe de recherche affilié à l’Université Laval. Cette seconde édition numérique, rendue possible grâce à un financement du gouvernement du Québec, est le fruit d’un travail de longue haleine auquel ont collaboré de nombreuses équipes successives depuis la parution de la première édition papier en 1998.

Référence

REMYSEN, Wim (2018). « L’insécurité linguistique à l’école : un sujet d’étude et un champ d’intervention pour les sociolinguistes », dans VINCENT, Nadine, et Sophie PIRON (dir.), La linguistique et le dictionnaire au service de l’enseignement du français au Québec. Mélanges offerts à Hélène Cajolet-Laganière, Montréal, Nota bene, p. 25‑59. Également disponible en ligne : https://www.usherbrooke.ca/crifuq/fileadmin/sites/crifuq/uploads/Remysen-2018__insecurite_ecole_.pdf.

- Au moment de la rédaction de cette chronique, en mars 2024. Ce nombre augmente au fur et à mesure de l’enrichissement du dictionnaire. Il est d’ailleurs possible de consulter la liste de tous les articles du DHFQ pour obtenir rapidement un aperçu de son contenu et se laisser inspirer par sa nomenclature. [Retour]

- Selon Wim Remysen (2018), l’insécurité linguistique est un « sentiment d’illégitimité ou de culpabilité par rapport à sa propre façon de s’exprimer qui est comparée désavantageusement à d’autres formes d’expression jugées plus légitimes » (p. 28). Cette opinion défavorable peut conduire à l’hypercorrection, à l’autocensure, voire au mutisme dans certains contextes. [Retour]

- Il faut aller écouter l’histoire racontée à Pierre Perrault par un informateur dans la monographie du nom enfarge! [Retour]

- Témoignage vidéo diffusé lors du lancement officiel du Dictionnaire historique du français québécois le 20 mars 2024 à l’Université Laval. [Retour]

Abonnez-vous à l’infolettre de Correspondance pour être informé une fois par mois des nouvelles publications